・養子縁組後も子供の苗字は変えたくない

・養親と離縁するが苗字はそのままにしたい

・養子に迷惑をかけないように手続きしたい

養親縁組をすると養子の苗字が変更される場合がありますが、養子の苗字を変更しないで養子縁組、養子離縁することは可能なのでしょうか?

この記事は「養子の苗字をそのままにしておく方法」について記載します。

※養子の戸籍、改名に関する次のような記事もございます。該当される方はご参考下さい。

「養子縁組後の戸籍謄本の記載内容」

「【完全版】苗字・名前の改名手続き」

「再婚する際、子供の苗字を変更せず養子縁組する方法は?」

「複数の人と養子縁組すると戸籍や苗字はどうなる?」

目次

養子縁組をしたら苗字はどうなるの?

まず養子縁組をすると養子の苗字はどうなるのでしょうか?

単身者の場合(未婚の人など)

養子縁組により、養親の姓に変更される

単身の人が養子縁組をすると、養親の姓を名乗ることになります。

養親の「佐藤一郎」が「山田二郎」を養子にした場合、「山田二郎」の姓は「佐藤」となります。

結婚した筆頭者の場合

養子縁組により、養親の姓に変更される

結婚時に姓を変更せず、戸籍の筆頭者となっている人が養子となった場合、養子、養子の配偶者の苗字は養親の苗字に変更されます。

養親の「佐藤一郎」が「山田二郎」を養子にした場合、「山田二郎」だけでなく「山田二郎」と結婚した「山田花子」の姓は「佐藤」となります。

なお、「山田二郎」と「山田花子」に子供の「山田孝之」がいた場合、「山田孝之」は自動的に「佐藤」にはならず、「佐藤」の姓に変更するには、役所で入籍届が必要となります。

結婚した配偶者の場合

養子縁組により、養親の姓には変更されない

少し分かりにくいですが条文には、次のような記載があります。

養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

民法810条

つまり結婚により相手の苗字に変更した配偶者(筆頭者でない人)は、養子縁組をしても姓は養親の姓に変更されません。

「高橋花子」が「山田二郎」と結婚し、名前が「山田花子」となった後、養親の「佐藤一郎」と「山田花子」が養子縁組をしても、「山田花子」の苗字は「佐藤」に変更されません。

また、養子関係が続いている限り、「山田花子」が離婚した際、「高橋」の姓を選択することはできず、選択できる苗字は婚姻時の氏である「山田」か養親の氏である「佐藤」となります。

養子の苗字を変えない方法は?

養子縁組をする際に、養子の苗字を変更しない方法はあるのでしょうか?

養子縁組で苗字をそのまま変えない方法

単身者や筆頭者が養子縁組の際に苗字を変更しない方法はあるのでしょうか?

方法としては次のようなものがあります。

①養子縁組後に養子縁組前の苗字を名乗っている親族と再度養子縁組をする

②家庭裁判所で氏の変更許可申立てを行い許可を得る

※再婚に伴う養子縁組で子供の苗字を変更しない方法は「再婚時に子供の苗字をそのままにしておく方法」をご参考下さい。

上記の方法はどちらも1度は養親の苗字になりますが、その後に養子縁組前の苗字に戻す方法となります。

養子の苗字は直近で養子縁組をした養親の苗字を名乗ることになります。そのため、苗字が変わった後に再度、名乗りたい苗字を名乗っている親族と養子縁組をすることで元の苗字に戻すことができます。

ただしこの場合、相続関係が発生するため注意が必要です。

「複数の人と養子縁組すると戸籍・苗字・親権・相続はどうなるの?」という記事もございます。ご参考下さい。

また養子縁組後に家庭裁判所で「氏の変更許可申立」を行い、変更許可を得ることで「養子縁組前の苗字」に変更することも可能です。

ただし「氏の変更許可申立」が認められるには、裁判所が「やむを得ない事由」があると判断する必要があります。

家庭裁判所での具体的な手続きは後述させて頂きます。

養子離縁後に養親の苗字を名乗る方法

養子離縁後に養子が養親の苗字を名乗り続ける方法としては次の方法があります。

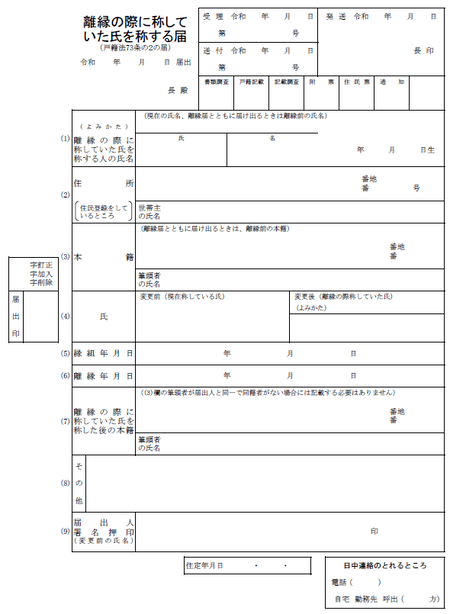

①養子縁組をして7年以上経過している離縁の場合

…離縁の日から3か月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」を役所へ届け出ることで養親の苗字を名乗れる

②養子縁組をして7年を経過していない離縁の場合

…家庭裁判所で氏の変更許可申立を行い許可を得ることで養親の苗字を名乗れる

養子縁組をして7年を経過している離縁の場合

離縁の日が養子縁組をして7年経過している場合、「離縁の際に称していた氏を称する届」を離縁の日から3か月以内に役所に届出をすることで養親の苗字を継続して名乗る事ができます。

提出先

…本籍地または住所地の役所

手続きの期限

…養子離縁の日から3月以内

必要な書類

…届出書、認印

※本籍地以外の役所で手続きをする際は、戸籍謄本が必要となる場合がございます。

費用

…無料

「離縁の際に称していた氏を称する届」はこちらからダウンロードすることができます。

養子縁組をして7年を経過していない離縁の場合

養子離縁の日が養子離縁をしてから7年を経過していない場合は、家庭裁判所で「氏の変更許可申立」を行い変更許可を得ることで「養親の苗字を名乗り続ける」事ができます。

ただし本来は苗字の変更を目的とした養子縁組を防ぐために、養親の苗字を名乗るのに7年の経過が求められているうえに、「氏の変更許可申立」が認められるには、裁判所が「やむを得ない事由」があると判断する必要がありますので、簡単に変更できるものではないことをご理解下さい。

養子の苗字変更手続き

養子の苗字をそのままにしておくために養子の苗字を養親の苗字から元の苗字に変更するには、次の手続きが必要となります。

①家庭裁判所にて氏の変更許可を得る

②市役所に変更の届出を行う

②市役所への変更届出は提出すれば問題なく変更されますが、①家庭裁判所の手続きは、申立をしても必ず名前の変更が認められるというわけではありません。

家庭裁判所での改名手続きの流れ(費用・書類・期間など)について詳細に知りたい方は、こちらの記事もご参考下さい。

【完全版】苗字・名前の改名手続きの流れ!変更許可のポイントは?

家庭裁判所での手続き

どこで手続きするの?

氏の変更申立を行う家庭裁判所は、住所地の家庭裁判所になります。

住所地の家庭裁判所を調べられる方は、「家庭裁判所管轄一覧」をご参考下さい。

手続きを行う人は?

家庭裁判所で氏の変更申立ができるのは、次の方です。

・戸籍の筆頭者及び配偶者

・父又は母が外国人の方

苗字の変更は、筆頭者や配偶者でないと手続きができませんので、養子が養親の戸籍に入っている状態で「氏の変更許可申立」を行う場合、「分籍」手続きを行い、養子が戸籍の筆頭者になってから手続きをする必要があります。

費用・料金は?

1.収入印紙800円

2.郵便切手200円~2500円ほど

3.許可後 収入印紙150円

※家庭裁判所での実費です。交通費、郵送費、戸籍謄本代などは除いております。

郵便切手の金額は裁判所によって異なります。

郵便切手の金額を調べられたい方は、「【全国版】改名手続きでの郵便切手金額一覧」をご参考下さい。使用しなかった切手は、手続き後返却されます。

変更の要件は?

苗字を変更するにあたって条文には次のような記載があります。

やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。

戸籍法第107条

つまり苗字の変更をするには、家庭裁判所からやむを得ない事由があると判断されなければなりません。

そして養子の苗字をもともとの苗字に変更するための申立理由としては次のようなものがあげられます。

①養子縁組前の苗字の使用年数が長い

②養子縁組前の苗字が幅広く知られている

③養子縁組後に通称名の実績が長年ある

※通称については「通称名とは?」をご参考下さい。

①養子縁組前の苗字の使用年数が長い

養子縁組前の苗字を長年名乗っている方が養親の苗字となる場合、会社や友人など苗字が変わることで周りが混乱することもありますし、その苗字でキャリアなどを積まれている方は、その苗字がある種のブランドになっていたりもします。

このように養子縁組前の苗字を長年名乗っている事も一つの理由となります。

②養子縁組前の苗字が幅広く知られている

①の内容と似ている所がありますが、養子縁組前の苗字が幅広い人から知られている場合、苗字が養親の苗字になることで生活に支障を来す場合がございます。

申立をされる際は、幅広く養子縁組前の苗字が知られていることを説明する必要があります。

③養子縁組後に通称名の実績がある

養子縁組後も養子縁組前の苗字を友人や会社間で長年名乗っていくことで、養子縁組前の苗字に変更できる可能性があります。

このような戸籍上の名前と異なり世間一般に通用している名前のことを「通称名」と言い、通称名は改名ができる代表的な申立理由となります。

通称名については「通称名とは?通称名を理由とした改名手続き」もご参考下さい。

その他、養子縁組後の苗字が、とても読みにくいや奇妙な苗字であるなどのその他の改名理由をお探しの方は「改名理由を徹底解説!却下される理由、変更許可のポイントは?」もご参考下さい。

養子縁組したまま苗字変更の許可はおりるの?

弊所では養子縁組が継続している状態で養子の氏の変更許可申立を行い、変更許可を得た事例はありますが、かなりハードルの高い申立となります。

必要な書類は?

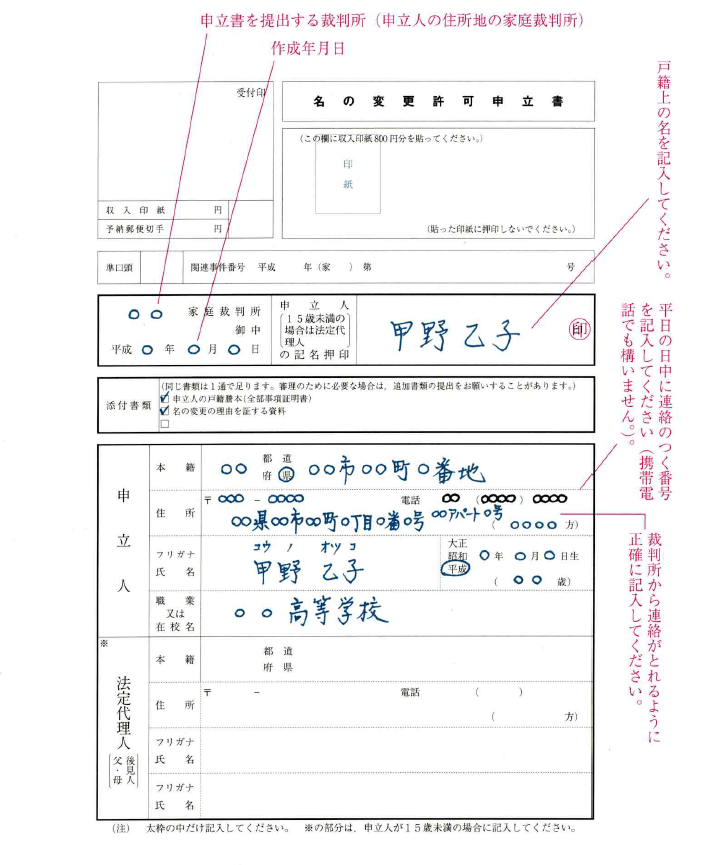

名前の変更申立時に家庭裁判所へ必要となる書類は次の通りです。

①申立書

こちらは家庭裁判所にあげられている申立書の記載例です。

申立書の1P目については、記載例に沿って記載して頂ければ作成できますが、2P目の申立理由については慎重に作成する必要があります。

②戸籍謄本

戸籍謄本については、発行から3か月以内のものを求められます。

また、本籍地が遠方の方は、戸籍謄本を郵送で取得することも可能です。

「○○役所 戸籍 郵送」とインターネットで検索して頂ければ、請求方法が出てきます。

③氏の変更理由を裏付ける資料

氏の変更申立をする養子に改名を必要とする資料などがある場合は、そのような資料を提出します。具体的には次のような資料があります。

通称名を使用されている場合

この場合の変更の理由を裏付ける資料としては、昔から今現在まで通称名を使用していたことが分かる書類のコピーを提出します。

・公共料金の明細

・年賀状

・手紙

・結婚式の招待状、席次表(座席表)

・注文書・納品書

・成績表

・卒業証書

・メール

・契約書

・名刺

・会社パンフレット

・新聞、地域紙(自分のことが掲載されているもの)

・健康保険証(会社が通称名で登録している場合)

友人・知人・会社関係・公共性の高いものを中心に、年代はまんべんなくご準備ください。

却下された場合

万が一申し立てが却下されてしまった場合は、どうすればいいのでしょうか?

方法としては次の方法があります。

・却下の判決をうけてから2週間以内に即時抗告の申立てをする方法

・通称名の実績を積み上げて再度申し立てる方法

詳細な内容については、こちらの記事をご覧ください。

改名を取下げるべき?却下された場合は?

改名許可後の手続き

無事に改名することができた後はどういった手続きをする必要があるのでしょうか?

一般的には次のような手続きをする必要があります。

1.戸籍謄本、住民票の変更

※住所が日本にない方は、改名許可後の戸籍の変更届を本籍地の役所へ提出することになります。

2.マイナンバーの変更

3.健康保険、年金の変更

4.パスポートの変更

5.印鑑登録の変更

6.運転免許証の変更

7.銀行等の口座名義の変更

8.クレジットカード等の名義変更

9.不動産登記の変更

10.生命保険、医療保険等の変更

11.車検証、自賠責保険等の変更

改名許可後の手続きについては、こちらで詳細に記載しておりますので、ご参考下さい。

改名許可後の手続きについて

まとめ

養子縁組後も苗字をそのまま変えずに名乗り続ける方法について記載させて頂きました。

要件は厳格ではありますが、氏の変更許可申立が却下になったとしても何か不利益を被るわけではありません。

そのためそのままの苗字を名乗られたい方は是非、挑戦してみて下さい。

苗字が改名できる状況かどうかなどを知られたい方は、お気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。