戸籍上の性別を変更するには、家庭裁判所で「性別の取扱いの変更」の申し立てを行う必要があります。

ただ、裁判所の手続きと聞くだけで、さまざまな疑問や不安を感じる方もいるかもしれません。

この記事では、家庭裁判所の手続きに特化した司法書士が、「性別変更の手続きの流れや注意点」を丁寧に解説します。

目次

性別の変更について

どんな手続きが必要?

戸籍上の性別を変更するには、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所で「性別の取扱いの変更」の申し立てをして、「許可」してもらう必要があります。

申し立てをする家庭裁判所が、どちらになるかは「裁判所管轄一覧」をご参考下さい。

許可の条件は?

家庭裁判所から性別の変更を許可してもらうには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか?

性別を変更するには次の条件を満たす必要があります。

「性別の変更の条件」

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 第2,3条

令和5年10月25日 最高裁判所大法廷決定

①2人以上の医師から性同一性障害と診断されている

②18歳以上である

③現に婚姻をしていない

④現に未成年の子がいない

⑤他の性別の性器の部分に近似する外観を備えている

なお、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第3条の第4項には「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。」が条件となっていますが、令和5年10月25日の最高裁判所の決定により、この要件は違法と判断されたので、生殖腺の手術等は不要となりました。

そのため上記の条件には入っておりません。

上記5つの条件について、それぞれ解説します。

①2人以上の医師から性同一性障害と診断されている

性別変更をするには2人以上の医師から性同一性障害と診断された診断書が必要となります。

2人以上の医師の診断書は、医師が連名した1枚の診断書でもいいですし、別々の診断書を2枚提出してもらっても問題ありません。

具体的にどのような記載が必要かは、「必要書類」の項目にて詳しく解説します。

②18歳以上である

法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。

そのため、現在は18歳の方でも性別の取扱いの変更申し立てが可能です。

③現に婚姻をしていない

「現に婚姻をしていない」とは、審判の際に婚姻していないことを言います。

「婚姻」とは役所で婚姻届を提出した場合の婚姻のことを言い、事実婚は該当しません。また過去に結婚していても、離婚など婚姻が解消していれば、性別変更の申し立てを行うことは可能です。

④現に未成年の子がいない

「現に未成年の子がいないこと」とは、審判の際に18歳未満の子がいないことをいいます。

「子」とは、実子だけでなく養子や非嫡出子も含みます。また現に養育しているか、同居しているかなどは関係ありません。

子供が既に亡くなっている、養子と離縁しているなどの場合は、性別変更の申し立てをすることが可能です。

⑤他の性別の性器の部分に近似する外観を備えている

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第3条の第5項では「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。」が要件となっていますが、令和5年10月25日の最高裁決定の理由には、憲法13条が保障している「身体への侵襲を受けない自由」の重要性を記載しており、手術を条件とすることは「過酷な二者択一を迫るものになったということができる。」と判断しています。

さらには最高裁の決定で差し戻された広島高裁の決定では、外観の要件について、手術が常に必要ならば、憲法違反の疑いがあることを言及し、「他者の目に触れたときに特段の疑問を感じない状態で足りると解釈するのが相当だ」と指摘しました。

このことから、今後、性別変更のために「外観の手術を求める審理」は減少していくのもと考えます。

誰が手続きできるの?

家庭裁判所へ性別変更の申し立てができるのは、「性別の変更を求める本人」となります。

申し立てができるのが18歳以上の人となるため、法定代理人が手続きをすることはありません。

また、家庭裁判所で本人にだけできる手続き、本人以外でもできる手続きがあります。

家庭裁判所での参与員や裁判官からの事情聴取、審問

家庭裁判所に提出する書類の作成、書類の提出

費用・料金は?

性別変更の申し立てで必要となる費用は次の通りです。

1.収入印紙800円

2.郵便切手1000円~3000円ほど

※家庭裁判所での実費です。交通費、郵送費、戸籍謄本代などは除いております。

郵便切手の金額は裁判所によって異なります。

郵便切手の金額を調べられたい方は、「管轄の裁判所」に連絡いただくことで確認をすることができます。

| 性別変更 | 郵便切手の金額 |

| 東京家庭裁判所 | 500円×2枚 110円×8枚 |

| 札幌家庭裁判所 | 500円×2枚 110円×6枚 |

| 名古屋家庭裁判所 | 500円×2枚 350円×2枚 110円×10枚 10円×10枚 |

| 大阪家庭裁判所 | 350円×1枚 110円×6枚 |

| 福岡家庭裁判所 | 500円×2枚 110円×7枚 |

※令和7年1月更新。支局によっても金額が異なります。

必要な書類は?

性別変更の申立時に家庭裁判所へ必要となる書類は次の通りです。

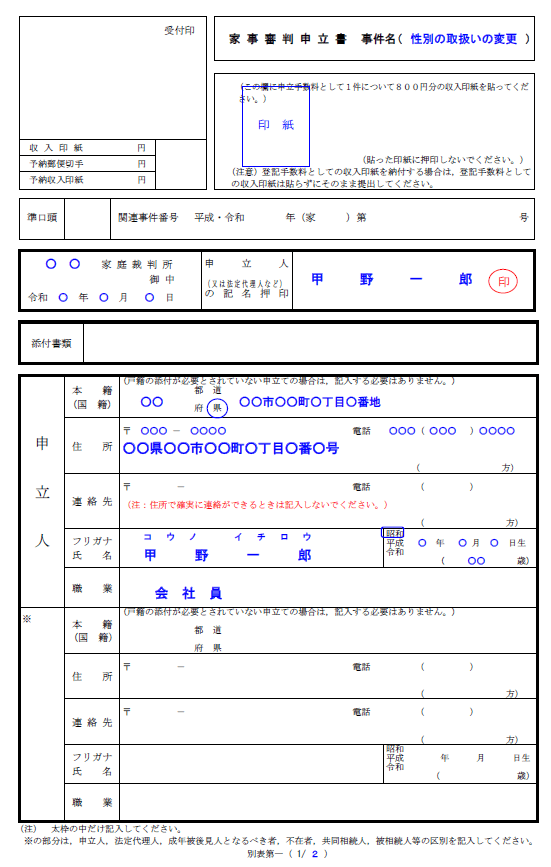

①申立書

こちらは家庭裁判所にあげられている申立書の記載例です。

「性別の取扱いの変更」の申立書の1P目については、記載例に沿って記載すれば問題ありませんが、2P目の申立理由については慎重に作成する必要があります。

申立書は、こちらからダウンロードすることも可能です。

②申立人の戸籍謄本

申立人の出生時から現在までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要となります。抄本ではなく、謄本(全部事項証明書)の提出が必要です。

また出生時の除籍謄本など古い戸籍謄本に発行の期限はありませんが、今現在の戸籍謄本については発行から3か月以内のものが必要になります。

本籍地が遠方の方は、戸籍謄本を郵送で取得することも可能です。

「○○役所 戸籍 郵送」とインターネットで検索して頂ければ、請求方法が出てきます。

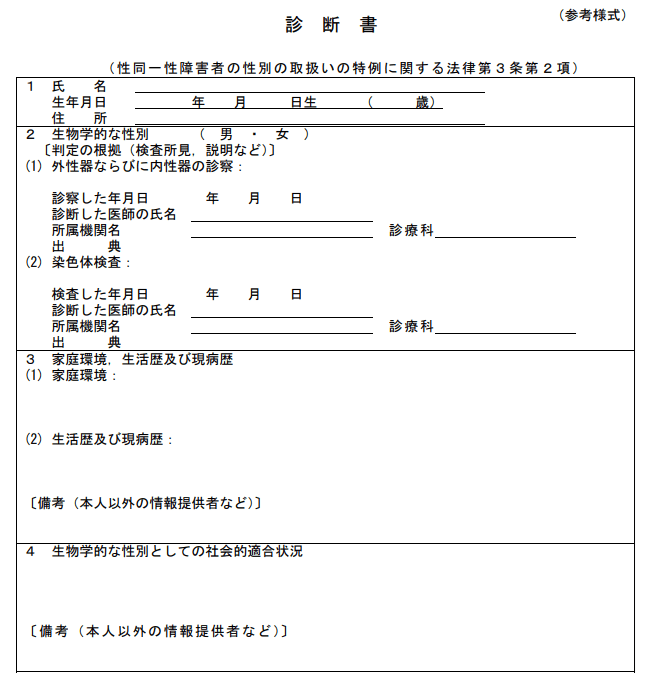

③2人以上の医師からの診断書

性別変更をするには2人以上の医師から性同一性障害と診断された診断書が必要となります。

2人以上の医師の診断書は、医師が連名した1枚の診断書でもいいですし、別々の診断書を2枚提出してもらっても問題ありません。

診断書は、こちらからダウンロードすることも可能です。

診断書に記載が必要な内容は?

性別変更の申立で必要な診断書には次のような内容が記載されている必要があります。

※診断書の詳細は厚生労働省のホームページでご覧いただけます。

①住所、氏名及び生年月日

②生物学的な性別及びその判定の根拠

③家庭環境、生活歴及び現病歴

④生物学的な性別としての社会的な適合状況

⑤心理的には生物学的な性別とは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有すること並びにその判定の根拠

⑥医療機関における受診歴並びに治療の経過及び結果

⑦他の性別としての身体的及び社会的な適合状況

⑧診断書の作成年月日

⑨診断書を作成した医師の氏名

⑩その他参考となる事項

なお、前述の通り、最高裁の決定により「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。」の条件は不要になったことから、診断書にも「現在の生殖腺機能に関する記載」は不要となりました。

診断書は日本の医師が記載しないといけないの?

条文上、「厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書」を提出しなければならないため、上記の①~⑩の内容は記載されなければなりませんが、条文には「日本の医師」を要件とした箇所はないため、基本的には外国の医師でも問題無いものと考えます。

期間・日数は?

家庭裁判所での性別の変更の手続きには、どのくらいの期間がかかるでしょうか?

地域や時期によっても異なるのですが、申し立てから結果が出るまでの期間として1~3か月ほどが多いように思えます。

性別変更の申立後の手続きについて

申立後にすることは?

家庭裁判所へ性別の取扱い変更の申立後にする事は次の通りです。

基本的には書面照会だけ、審問、参与員の聴き取りだけ行われることが多いですが、場合によってはどちらも行われる場合があります。

書面照会、審問とは?

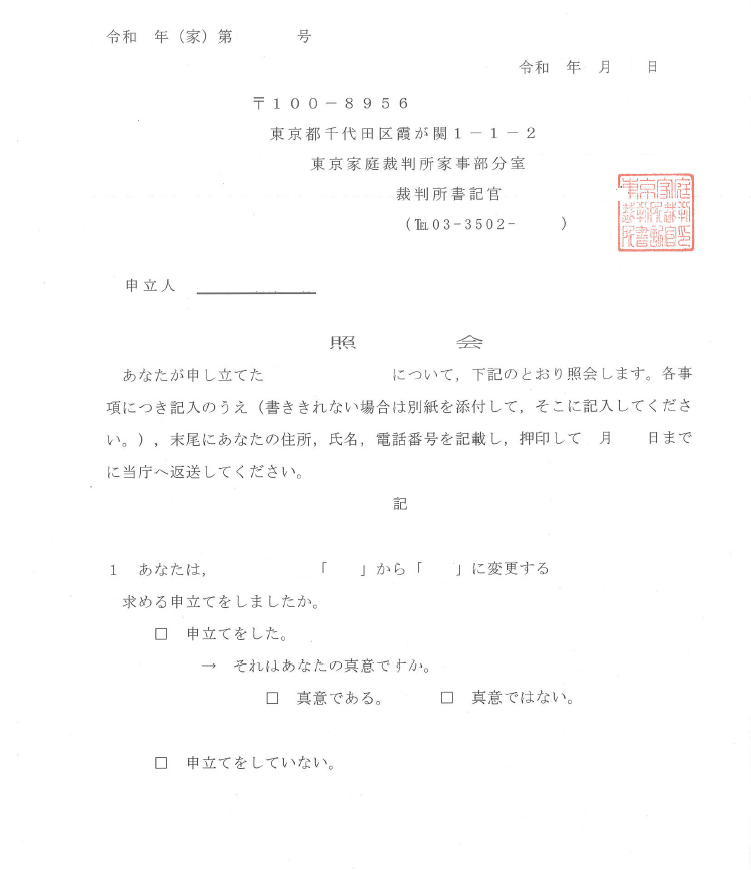

書面照会(照会書)とは?

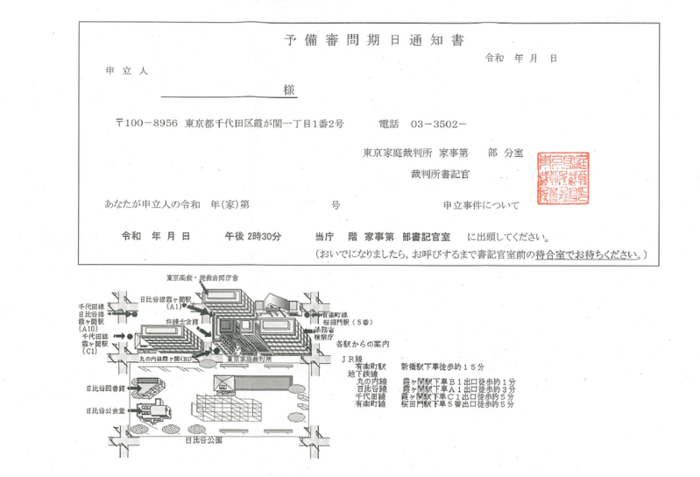

性別の取扱いの変更申立の後、家庭裁判所から上記のような書類が送られてくる場合がございます。

書面照会とは、申立後、裁判所が確認したい内容を書面で送付され、その質問の内容について書面で返答することをいいます。

性別変更での照会書の内容は、基本的に本人の意思を確認する内容のものが多いです。

裁判所宛の返信用封筒も付いており、内容を記載し一定の期日(基本的には2週間)までに返送します。

審問・参与員の聴き取りとは?

性別変更の申し立てをすると、家庭裁判所から面談のための期日調整の連絡がある場合がございます。その日程が決まると上記のような書類が送られてきます。

審問・参与員の聴き取りとは、申立人が家庭裁判所に出廷し、参与員・裁判官から確認したい内容について質問され、それに答えていく手続きの事をいいます。

結果の連絡方法は?

書面照会(照会書)、審問等が終わると、面談日当日に結果が言い渡されるか、1,2週間前後で通知されます。ただ忙しい家庭裁判所では何カ月も連絡がない場合があります。不安な方は家庭裁判所に進捗の確認をすることも可能です。

裁判官の性別変更の申立についての判断を審判と言い、許可されれば許可審判書が、却下されれば却下審判書が通知されます。

性別変更を許可された場合、裁判所書記官から申立人の本籍地の市区町村長に対し、戸籍の性別変更の記載を依頼するので、申立人が許可申請書をもって役所へ届出をする必要はありません。

戸籍の性別が変更されれば、変更後の性別で婚姻などをすることも可能になります。

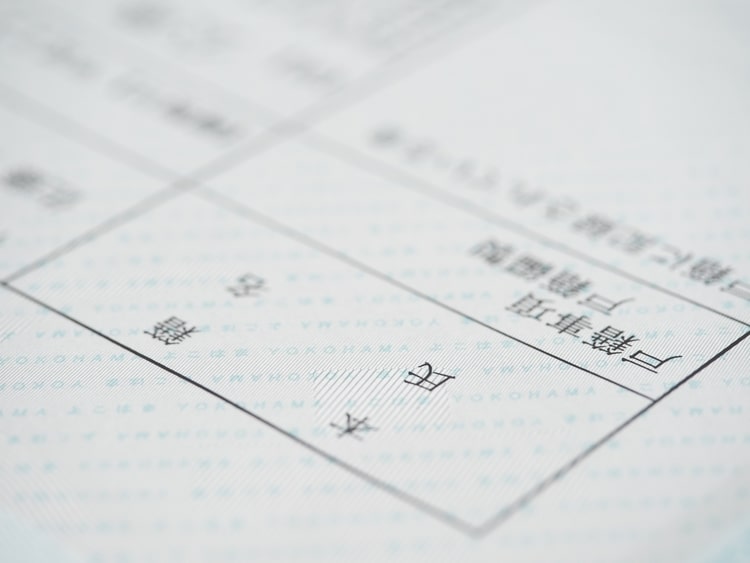

戸籍の記載はどうなるの?

性別の変更が認められた場合、戸籍はどうなるのでしょうか?

具体的な例で説明すると「父、母、長男、長女」が在籍する戸籍で「長男」の性別の変更が認められた場合、現在の戸籍から「長男」は除籍されて、同人を筆頭者とする新戸籍が編製されます。

また父母との続柄欄は「長男」から「長女」へ更正されます。

さらに、戸籍の身分事項には次のような文言が記載されます。

身分事項:平成15年法律第111号3条

【平成15年法律第111号3条による裁判確定日】令和〇〇年〇〇月〇〇日

【記録嘱託日】令和〇〇年〇〇月〇〇日

【従前の記録】

【父母との続柄】長男

なお、元々の戸籍にいた「長女」の父母との続柄欄の訂正はされません。

名の変更の申し立てと同時にできるの?

基本的には名の変更申立と性別変更の申し立てを同時に行うことは可能です。

しかしながら、裁判所によっては名の変更を先にしていただくよう求められる場合もあります。

これは、同時に申立てを行うことで審判書の記載内容や、戸籍上の手続きが複雑になることなどから、そのように求められるものと思われます。

弊所では、同時に審理をいただき、戸籍上も問題無く変更できた事例は多くありますが、裁判所の事情もあるかと思いますので、申し立てをされる前に、性別変更と名の変更を同時に申し立てすることが可能かどうか確認された方が良いかと思います。

まとめ

家庭裁判所での性別の取扱いの変更申立についてまとめさせていただきました。

司法書士事務所エベレストでは、性別の取扱いの変更申立や名の変更申立など、家庭裁判所の手続きに特化して、業務を対応しております。

家庭裁判所でのお手続きが不安な方は、お気軽に司法書士事務所エベレストまでご相談ください。