令和7年5月26日より戸籍法が改正され戸籍謄本にフリガナが記載されるようになりました。

それでは、戸籍に登録された読み方を変更する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?

この記事では、年間1500件以上、戸籍の苗字や名前の変更手続きをしている司法書士が、戸籍の読み方の変更手続きについて解説します。

目次

法改正前の読み方の変更手続き

法改正前は、戸籍謄本にフリガナは記載されておらず、苗字や名前のフリガナの変更手続きは役所によって異なっていました。

変更の方法が所定の用紙を提出する場合もあれば、電話で変更できる場合もあり、また住民票にフリガナが記載されている役所もあれば、記載していない役所もありました。

そのため読み方やフリガナを変更しても役所のデータベースにのみ変更が反映され、その変更の結果がどう反映された分からないこともありました。

法改正後の読み方の変更手続き

法改正後の読み方の変更については、「①役所で変更できる場合」と「②家庭裁判所の手続きが必要」になる場合があります。

①役所でできる読み方の変更

家庭裁判所の手続きなく、役所だけでできる読み方の手続きは次の通りです。

①法施行の1年以内に読み仮名を届け出る場合

②市町村長に戸籍の読み方を登録された場合

①法施行の1年以内に読み仮名を届け出る場合

法施行から1年以内であれば、役所への届出のみで氏と名の読み方を戸籍に登録することができます。

ただし読み方はどのようなものでも登録できるという訳ではなく、一定の制限があります。どのような読み方が登録できるかは「戸籍に名前の読み方、フリガナが登録される?」の記事をご参考下さい。

②市町村長に戸籍の読み方を登録された場合

法施行後1年を経過し、氏と名の読み方の届け出をしていない人は市町村長によって戸籍に読み方が記載されますが、市町村長によって読み方が登録された場合に限り、1回だけ家庭裁判所の許可なく役所への届出のみで読み仮名を変更できます。

ただしこちらも①と同様にどのような読み仮名にでも変更できるというわけではありません。

②家庭裁判所でする読み方の変更

市町村長が職権で登録した場合を除き、法改正後は、戸籍に登録されたフリガナや読み方を変更する場合、家庭裁判所の許可が必要となります。

それでは手続きはどのようになるのでしょうか?

変更許可の条件は?

家庭裁判所から読み方の変更を許可してもらうには次の条件を満たす必要があります。

「氏の振り仮名の変更」 戸籍法第107条の3

やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

「名の振り仮名の変更」戸籍法第107条の4

正当な事由によつて名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

つまり、苗字の読み仮名を変更する場合「やむを得ない事由」が、名前の読み仮名を変更する場合「正当な事由」が、必要となります。

それでは、家庭裁判所は、どのような観点から「やむを得ない事由」や「正当な事由」があると判断するのでしょうか?

裁判所のHPでは「やむを得ない事由」とは「その人の社会生活において著しい支障を来す場合」を言い、「正当な事由」とは「その人の社会生活において支障を来す場合」としており「単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りない」としております。

また読み方ではないですが漢字の氏や名を変更する判例では、次のような観点からも判断されています。

・改名の動機の正当性

・改名の必要性

・改名による社会的影響

つまり、読み仮名の変更を認めてもらうには、

「氏または名前の読み方で社会生活において(著しい)支障を来している」「変更の動機が正当である」「変更の必要性が高い」「変更による社会的影響が小さい」ものになります。

誰が手続きできるの?

家庭裁判所で読み仮名の変更申立てができる人は、次の通りです。

・氏の仮名表記の変更

…戸籍の筆頭者及び配偶者

・名の仮名表記の変更

…読み仮名を変更する本人

※申立人が15歳未満のときは,親権者等の法定代理人が手続きをします。

戸籍の筆頭者でない子供は、例え18歳以上であったとしても氏の読み仮名の変更申立をすることができません。子供が18歳以上の場合、「分籍」をして戸籍の筆頭者となることで、氏の読み仮名の変更申立をすることが可能になります。

また、次のように本人のみできる手続き、本人以外でもできる手続きがあります。

家庭裁判所での参与官や裁判官からの事情聴取、審問

※弁護士は本人の代わりに対応可能

書類の作成・受取、家庭裁判所へ申立書の提出

なお、家庭裁判所で仮名表記の変更ができるのは、日本に国籍を有する方のみです。

外国籍の方が、名前を変える方法については、「日本に住む外国籍の方が名前を変更するには?」をご参考下さい。

どこで手続きするの?

氏と名のフリガナの変更申立はどちらも住所地の家庭裁判所で行います。

申し立てをする家庭裁判所が、どちらになるかは「改名手続きの管轄一覧」をご参考下さい。

費用・料金は?

家庭裁判所での費用・料金は次のようになります。

1.収入印紙800円

2.郵便切手200円~1500円ほど

3.(氏の変更場合)許可後 収入印紙150円

※家庭裁判所での実費です。交通費、郵送費、戸籍謄本代などは除いております。

郵便切手の金額は裁判所によって異なります。

詳しい金額は申立てをされる家庭裁判所へご確認ください。

必要な書類は?

読み仮名の変更申立時に必要になる書類は次の通りです。

①申立書

②申立人の戸籍謄本

③変更理由を裏付ける資料

④収入印紙・郵便切手

③の変更理由を裏付ける資料の例としては、現にその読み仮名を使用していることが分かる書類(メール、郵便物、LINEなど)などがあげられます。

改名申立後の手続きについて

申立後にすることは?

家庭裁判所へフリガナの変更申立をした後にすることは次の通りです。

必ずどちらも行われるという訳ではありません。

書面照会だけ、審問、参与員の聴き取りだけ行われる場合もあれば、全て行われる場合、何も行われない場合もあります。

書面照会、審問とは?

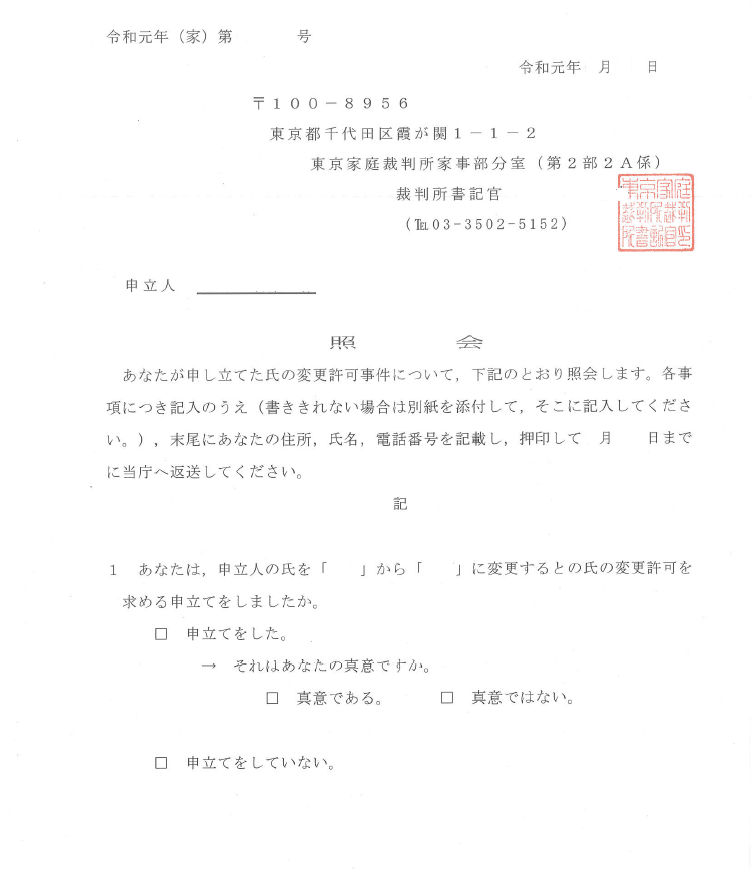

書面照会(照会書)とは?

氏名のフリガナの変更申立後、家庭裁判所から上記のような書類が送られてくる場合がございます。

書面照会とは、申立後、裁判所が確認したい内容を書面で送付され、その質問の内容について書面で返答することをいいます。

裁判所宛の返信用封筒も付いており、内容を記載し一定の期日(基本的には2週間)までに返送します。

「家庭裁判所から来た照会書・回答書の書き方と注意点」もご参考下さい。

審問・参与員の聴き取りとは?

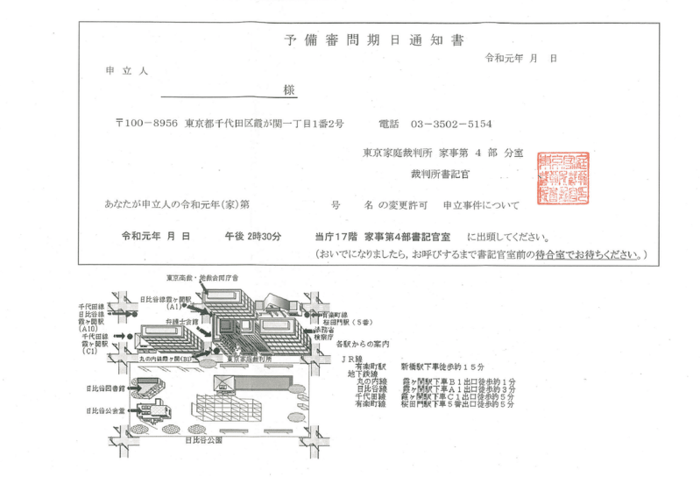

フリガナの変更申立をすると、家庭裁判所から面談のための期日調整の連絡がある場合がございます。その日程が決まると上記のような書類が送られてきます。

審問・参与員の聴き取りとは、申立人や法定代理人が家庭裁判所に出廷し、参与員・裁判官から確認したい内容について質問され、それに答えていく手続きの事をいいます。

海外在住の方は面談が省略される傾向にあります。

聞かれる内容やどのような点に注意すべきかは、「裁判所の面談で一番注意する事と質問内容」をご参考下さい。

期間・日数は?

一般的には、申立後、1.2週間ほどで家庭裁判所から連絡がありますが、忙しい家庭裁判所では何カ月も連絡がない場合もあります。

不安な方は家庭裁判所に進捗の確認をすることも可能です。

家庭裁判所でのフリガナの変更手続きの進め方は、次の4パターンあります。

①書面照会のみ

②裁判所から面談の日程調整の連絡→参与員の聴き取り・審問

③書面照会→裁判所から面談の日程調整の連絡→参与員の聴き取り・審問

④書面照会・審問など無く改名の許可

一般的には①②のパターンが多く、それぞれ1.2カ月ほどかかる場合が多いです。

③の場合、2.3カ月ほどかかるときもあれば、④の場合、申し立てをしてから1週間後に許可審判の通知が来ることもあります。

結果の連絡方法は?

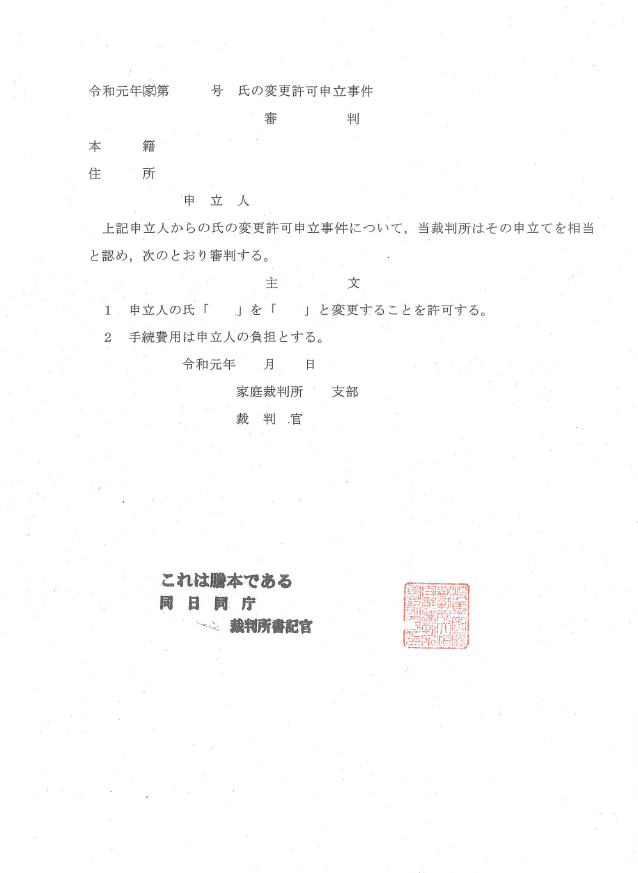

書面照会(照会書)、審問等が終わると、面談日当日に結果が言い渡されるか、1,2週間前後で通知されます。

裁判官のフリガナの変更申立についての判断を審判と言い、許可されれば許可審判書が、却下されれば却下審判書が通知されます。

却下の場合は、事前に取り下げを催促される場合もございます。

取下げた場合や却下された場合は?

万が一、取り下げをした場合は、通称名などの実績を積んで、再度申立をすることが一般的です。

却下された場合は、即時抗告という不服の申立をすることができます。

それぞれの対策を「改名を取下げるべき?却下された場合の対策方法」に詳しく記載しております。

まとめ

戸籍のフリガナの変更手続きを解説させていただきました。

また読み方だけでなく、戸籍上の苗字や名前を変えたい場合も同様に、家庭裁判所の手続きが必要となります。

苗字や名前の変更手続きは「苗字・名前の改名手続きを丁寧に解説」をご参考ください。

とても長い文章をお読みいただきありがとうございました。